ASRock e X299–>

Se si parla di combinare gli elementi più disparati, ASRock è sempre la prima a sperimentare e creare prodotti unici e fuori dal comune.

Soprattutto quando si parla di creare una mainboard ITX su piattaforma HEDT, ASRock già sulla precedente generazione di CPU Intel aveva creato la X99E-ITX/ac, che abbiamo recensito all’epoca QUI, con però una lunga serie di compromessi che, si spera, sono stati risolti sull’attuale generazione.

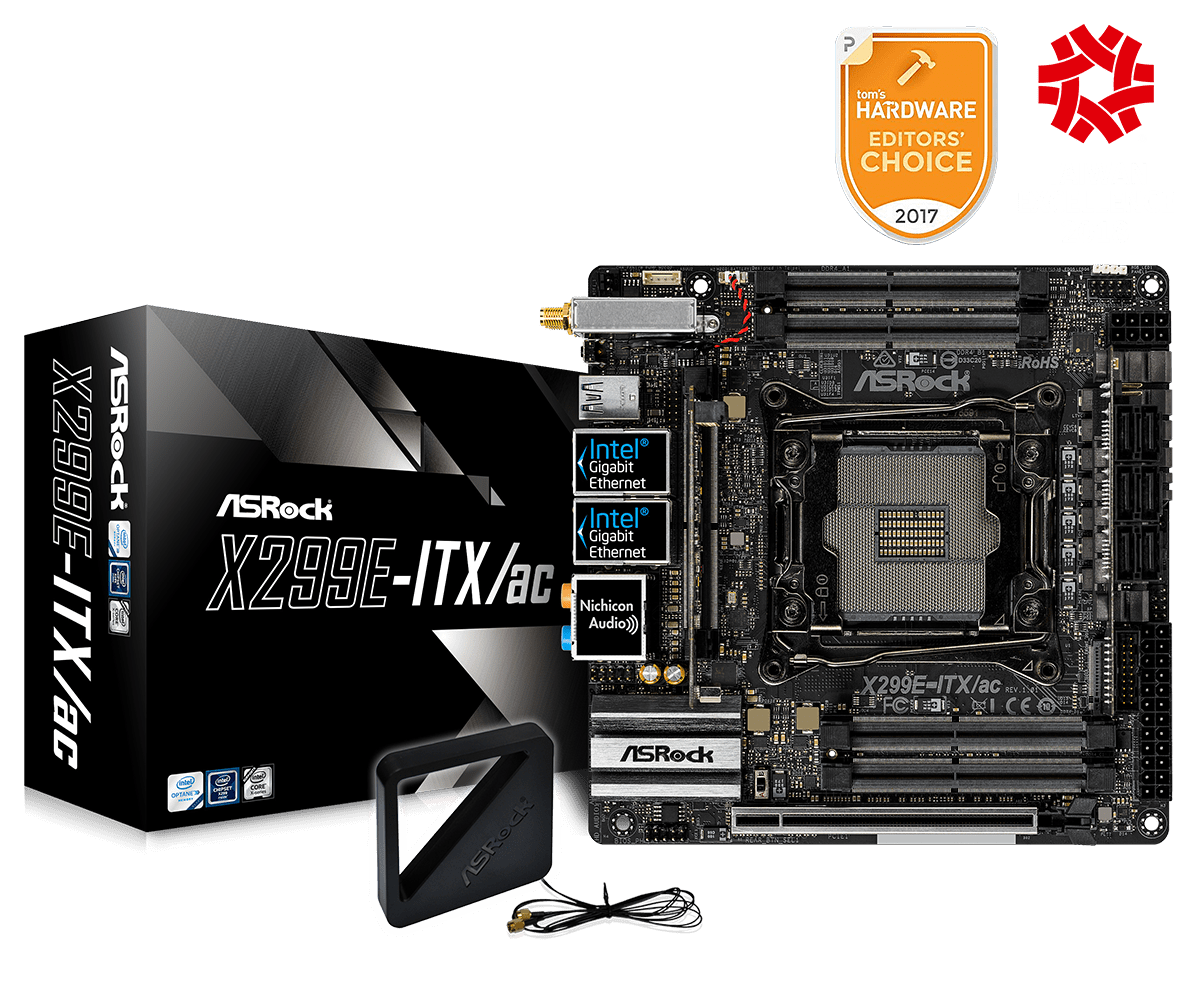

Da intensi brainstorming, attenti studi di design e di prestazioni, il risultato è la ASRock X299E-ITX/ac, scheda madre impressionante sotto tantissimi punti di vista che si propone come la base perfetta per un sistema compatto ma dall’altissima densità di calcolo.

E non è tutto: ASRock è stata così gentile da fornirci anche un monoblock Bitspower insieme alla scheda madre, creando una combinazione perfetta ed eliminando ipotetici problemi di surriscaldamento della sezione VRM, cosa ben nota quando si tratta di X299.

Non mi resta che augurarvi buona lettura.

Specifiche tecniche: ASRock X299E-ITX/ac–>

Di seguito le specifiche tecniche della scheda madre oggi recensita. Per ulteriori informazioni e per scaricare i driver più aggiornati, vi invitiamo ad andare sul sito ufficiale di ASRock:

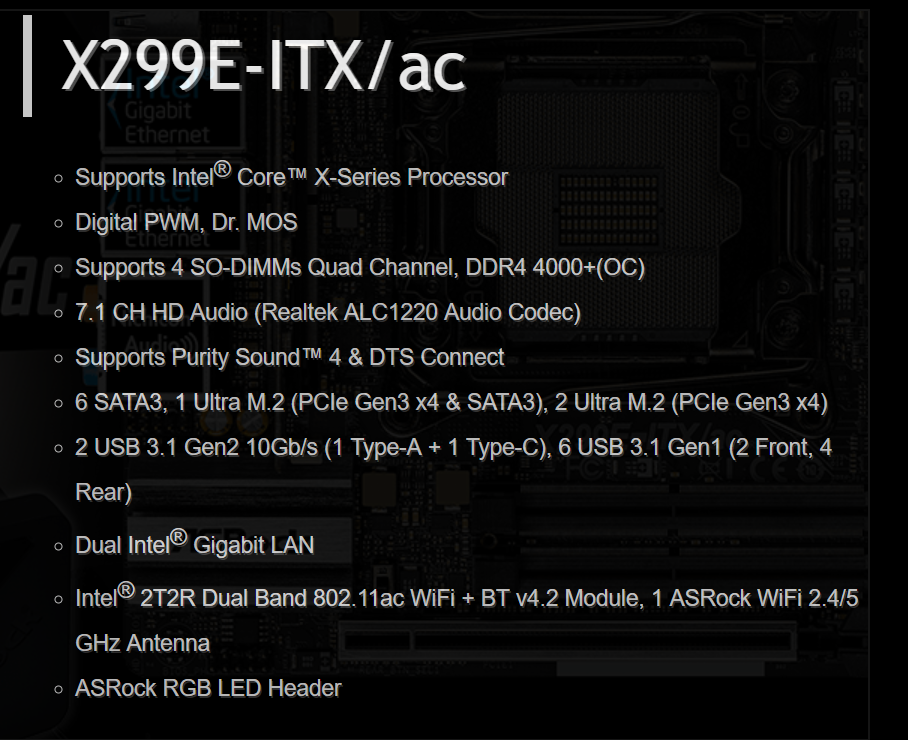

La ASRock X299E-ITX/ac è ovviamente basata su chipset X299 ed è dotata di socket LGA2066, e sono supportate tutte le CPU serie 78xx e 79xx (i7 7800X, i7 7820X, i9 7900X, i9 7920X, i9 7940X, i9 7960X, i9 7980XE), lasciando fuori dalla lista Kaby Lake-X.

Il motivo è presto detto: date le dimensioni compatte, implementare una sezione di alimentazione adeguata per le CPU di fascia superiore ha costretto ad ignorare il MOSFet in più necessario ad alimentare tali processori. Non è in realtà una cosa nuova, e troviamo su altre schede madri tale mancanza, che mi sento di appoggiare in pieno perché Kaby Lake-X, ora come ora, anche grazie al lancio di Coffee Lake non ha motivo di esistere.

Andando avanti, la scheda presenta 4 slot di memoria (a differenza dei 2 presenti su X99, primo “upgrade”), ma per pemettere di inserire così tanto sulla scheda, ASRock ha ripiegato su slot di tipo SODIMM invece dei tipici DIMM, costringendo chi acquista questa scheda a dotarsi con le tradizionali memorie da portatili.

In questo ambito, va riportato che G.Skill ha lanciato un kit di memoria ad alte prestazioni proprio per questa scheda madre (lo trovate QUI), con una frequenza di ben 3800 MHz e capienza di 32 GB divisi in 4 moduli, andando a competere direttamente con controparti desktop talvolta persino più lente di esse.

Visto che utilizzare lo standard mini ITX costringe all’utilizzo di un solo slot PCIe (in questo caso, 16x), l’azienda ha ben pensato di implementare ben 3 slot M.2, in modo da sfruttare ulteriori 12 linee PCIe, permettendo di avere il massimo potenziale anche con le CPU classe i7 78xx, che dispongono di 28 linee (che andrebbero quindi a suddividersi in 16x per la GPU e 3 4x per gli SSD M.2).

Presente ovviamente il BCLK Engine III che permette di modificare il base clock delle CPU installate, in modo da spingere fino all’ultima goccia l’hardware in overclock, insieme ad un chip audio Realtek ALC1220 per audio a 6 canali di alta qualità.

Sul fronte della connettività, sono presenti 6 porte SATA, un header USB 3.0, mentre il pannello I/o dispone di 6 porte USB 3.1 (di cui una Gen2 Type A e una Gen2 Type-C), insieme a due schede Gigabit Ethernet su chip Intel, le più veloci ed affidabili in circolazione.

La memoria massima supportata è di 32 GB per il momento, in attesa che moduli SODIMM da 16 GB vengano introdotti in modo più diffuso sul mercato.

Disponibile poi WiFi 802.11ac a 866 Mbps e Bluetooth 4.2 in un unico “pacchetto”, con antenna unificata dotata di biadesivo per il fissaggio al case.

Skylake-X al microscopio–>

Come già anticipato in apertura, il fatto che sullo stesso chipset (X299) e socket (LGA2066) siano state lanciate due piattaforme completamente diverse (Kaby Lake-X e Skylake-X) ha generato non poca confusione, soprattutto per la netta differenziazione delle CPU SKL-X in base al numero di linee PCIe di cui dispongono. Questa, infatti, è la prima volta che la piattaforma Intel HEDT (High End DeskTop) dispone di due differenti architetture allo stesso tempo, dove i sistemi mainstream Kaby Lake vedono un adattamento sulla nuova base di fascia alta.

Per darvi un’idea di come tutto questo complichi le cose, sia per noi che dobbiamo spiegarvi le cose sia per voi che alla fine dovrete valutare le varie opzioni per l’acquisto di un nuovo PC, tutto, a partire dall’allocamento delle linee PCIe al layout delle connessioni I/O del PCH cambieranno radicalmente a seconda del processore installato. Dovrete inoltre prestare tantissima attenzione riguardo all’installazione delle memorie a seconda della CPU scelta, visto che ogni architettura gestisce le RAM in modo differente. Cercherò di essere il più chiaro e dettagliato possibile, tenendo comunque conto che Skylake-X e Broadwell-E hanno ancora un bel po’ in comune.

Una delle caratteristiche della serie di CPU Skylake-X è un “riporto” dalla precedentemente menzionata piattaforma BDW-E: Intel Turbo Boost Max 3.0. In parole semplici, TBM3 determina quali core specifici di una particolare CPU sono capaci di funzionare a velocità maggiori durante carichi single thread, aumentando la loro frequenza. Esso fa tutto ciò monitorando attivamente le temperature e quanti core sono in utilizzo in ogni momento, in modo da stimare la corrente in entrata e il consumo di energia. Se c’è spazio di manovra, il (o i) core attivo avrà via libera per funzionare a velocità superiore.

In pratica ciò garantisce una “terza marcia” al di sopra dei tipici rapporti base e turbo che siamo abituati a vedere, ma la differenza in Skylake-X è quanti core boosteranno alla suddetta frequenza Max 3.0. Laddove BDW-E aveva un singolo “miglior” core, ora c’è la possibilità di avere fino a due core che raggiungano velocità superiori. Già da sola, questa feature potrebbe rappresentare una differenza chiave nel gaming, dove molti dei giochi più popolari oggi tendono a beneficiare da design a pochi core ma a frequenza maggiore. Ciò, d’altro canto, evidenzia anche come alcune delle CPU nella famiglia SKylake-X possano essere incapaci di soddisfare per le loro mediocri prestazioni nei giochi.

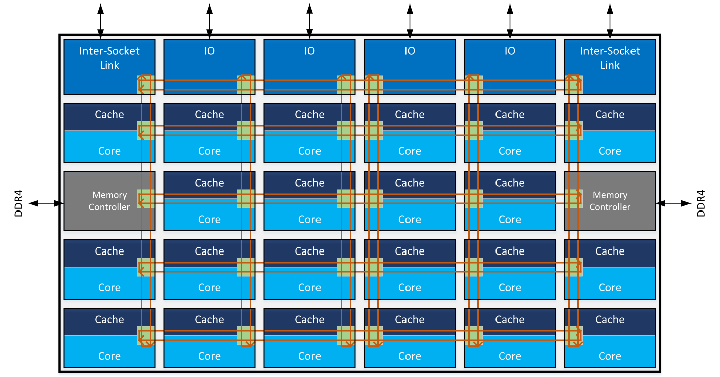

Skylake-X in realtà ha diversi aggiornamenti all’architettura dei core, inclusa una nuova struttura “Mesh” derivata dagli Xeon, la quale sembra essere molto simile all’Infinity Fabric di AMD. Questa cosiddetta rete rimpiazza l’architettura di bus ad anello, molto meno scalabile, con una colonna vertebrale di interconnessione altamente adattabile che utilizza una serie di strade più dirette tra controller I/O, memoria, cache e core. Si suppone che tale cambio consenta di ottenere latenze inferiori e di rendere il die più scalabile con uno sforzo minore.

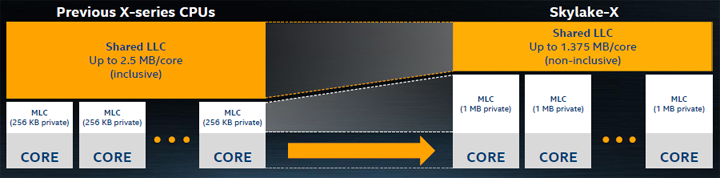

Il passaggio a questo layout migliora inoltre l’accessibilità della cache di ultimo livello on-die. Comunicando efficientemente con questo grosso blocco di cache è un aspetto fondamentale per gli sviluppatori di software e in questo caso tutti i livelli di cache possono ricevere l’accesso con la minima variazione di latenza. Da ciò, deriva il fatto che Intel abbia stravolto completamente la gerarchia di caching delle proprie CPU.

Le precedenti generazioni di processori HEDT presentavano una cache L3 condivisa fino a 2.5 MB per core e 256 KB per core di cache L2. Tale struttura cambia ora con una cache L3 fino a 1.375 MB per core, che potrebbe causare qualche problema con applicazioni workstation ad alto carico multithread che tendono a martellare senza pietà sulla cache L3. Comunque sia, la nuova interconnessione a rete a bassa latenza potrebbe alleviare parte del collo di bottiglia tramite una comunicazione più efficiente.

Per combattere qualsiasi discrepanza percepita nella nuova cache, poi, Intel ha quadruplicato la cache L2, dando ad ogni singolo core addirittura 1 MB.

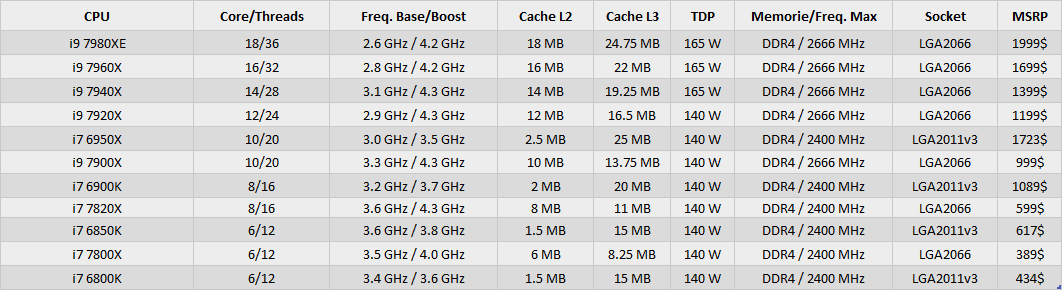

Partiamo dalla cima di questa tabella: le quattro CPU a 12, 14, 16 e 18 rappresentano una completa novità nella lineup desktop di Intel, visto che la precedente generazione si fermava a 10 core, e la targhetta del prezzo sembra rispecchiare tale novità, con prezzi che vanno da 1200 a 2000$ (e che si traducono spesso in altrettanti Euro, se non più). Le frequenze operative sono particolarmente contenute (soprattutto per il modello da 12, 16 e 18 core, che non arrivano a 3 GHz di frequenza base), mentre i boost sono comunque particolarmente spinti, in rapporto alla generazione precedente rappresentata da Broadwell-E.

Andando avanti, i processori che per primi sono stati disponibili al momento del lancio della piattaforma sono quelli da 6 a 10 core, spaziando dal 7800 X al 7900X. In alto, abbiamo quest’ultimo (7900X), che va a scontrarsi con il 6900K con 2 core e 4 thread in più, 44 linee PCIe invece di 40 e frequenze maggiori. C’è da dire, tutto ciò evidenzia come Intel abbia ricevuto pressione, sia dagli utenti che dal mercato minacciato dal ritorno di AMD, sul posizionamento dei suoi prodotti in base al prezzo. Certo, 1000€ possono sembrare tanti, ma rispetto a quanto offerto a parità di prezzo nella precedente generazione, ci sembra un prezzo “equo”. Equo, però, perché inanzitutto il 6900K costava fin troppo.

Le specifiche, la frequenza e il consumo di corrente dell’i9 7900X (e del 7920X che oggi testeremo) ci indicano i passi da gigante fatti da Intel nel raffinare il processo produttivo a 14 nm. Le frequenze base, Turbo e Turbo 3.0 sono rispettivamente 300, 800 e 500 MHz più alte rispetto al 6950X, e nel frattempo, il supporto RAM aumenta da 2400 MHz a 2666 MHz, mentre il TDP rimane invariato a 140 W, una cosa impressionante vista la potenza computazionale in gioco.

Laddove l’obiettivo di Intel con le cpu i9 79xx sembri abbastanza chiaro, avventurarci nella lineup di i7 78xx rende le cose meno semplici.

Partiamo con l’i7 7820X, un processore che a prima vista sembra seguire i passi del 6850K. Come da andamento per le CPU SKL-X, il 7820X riceve un upgrade a 8 core e 16 thread, e in più riceve un discreto boost di frequenze. Esso riceve inoltre il miglioramento per il Turbo 3.0 a 2 core. Dove le cose si confondono, però, è guardando le linee PCIe della CPU, visto che il 6850K ne aveva 40, mentre il suo “erede” se ne vede assegnate soltanto 28, rendendo l’approccio a doppia GPU difficile senza un bridge PLX (particolarmente costoso) sulla mainboard che dovrete scegliere. Le frequenze supportate per le RAM, inoltre, vengono decurtate a 2400 MHz. La domanda quindi è abbastanza semplice: siete disposti a sacrificare il supporto a due GPU per un numero superiore di core e frequenze superiori?

L’i7 7800X ha dovuto accollarsi una responsabilità non indifferente, visto che l’i7 6800K è stato forse il processore più comprato nella lineup di Broadwell-E. Sembra che Intel, invece di andarci piano scalando dal 7820X al 7800X, abbia avuto “mano pesante”. Questo processore, infatti, presenta 6 core e 12 thread, 28 linee PCIe e si vede privata del Turbo Boost Max 3.0. Per fortuna, ha una boost frequency di 4.0 GHz, ma se avete un 6800K o un 6850K, l’upgrade è fortemente sconsigliato.

La serie 78xx è importantissima per il successo di questa piattaforma, visto che va a scontrarsi con le offerte di AMD (sia Ryzen che Ryzen Threadripper) dal rapporto prezzo/prestazioni migliore, caratterizzate da un numero uguale o superiore di core/thread ma di frequenze operative e IPC inferiori.

Mentre sembra che Intel abbia fatto spazio a più CPU nella nuova lineup castrando fortemente alcune di esse, la ragione potrebbe essere spiegata in 9 lettere: Kaby Lake-X. Vediamo di cosa si tratta.

Kaby Lake-X: l’inesplicabile, reso comprensibile–>

Se il passato ha fatto da guida finora, la nostra descrizione della nuova serie HEDT di Intel avrebbe dovuto fermarsi alla pagina precedente. Ma nel 2018 (e anche nel 2017, per dire) sembra andare di moda confondere gli utenti con nomi, schemi, architetture, versioni, edizioni limitate o speciali e così via. Ecco quindi Kaby Lake-X, una serie di CPU incastrate in questo lancio in un modo inconsueto e che di certo solleva qualche perplessità quando si parla di una piattaforma di fascia alta. Avrete forse notato come le CPU nell’ultima pagina fossero etichettate come Skylake-X, e ciò perché nessuno di tali features fanno capolino sui processori Kaby Lake-X.

La ragione per cui sono stato un po’ “acido” nelle precedenti righe e pagine è perché aggiungere Kaby Lake-X ai sistemi X299 provoca tutta una serie di conseguenze che influenzano direttamente il set base di features della piattaforma. Sebbene queste CPU usino comunque il socket LGA2066, hanno soltanto memorie in dual channel, quindi 4 degli 8 tipici slot delle schede madri X299 saranno inutilizzabili. Essi hanno inoltre soltanto 16 linee PCIe, quindi anche le opzioni in termini di connettività sono limitate, ancor più della già castrata serie di CPU 78xx.

Nemmeno il Turbo Boost Max 3.0 non è disponibile e le fondamenta dei miglioramenti di alchitettura di Skylake-X come l’interconnessione a rete e la gerarchia rinnovata della cache, vengono utilizzate da tale piattaforma.

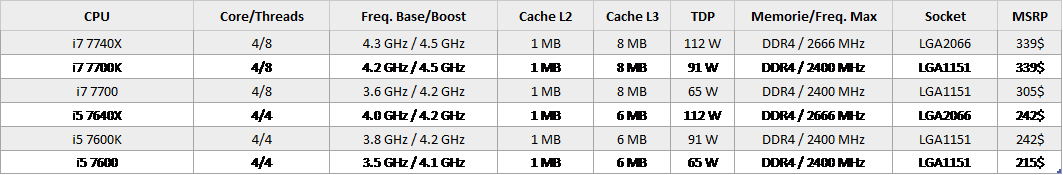

Fatto quindi il resoconto di ciò di cui dispongono le CPU Kaby Lake-X, potete facilmente rendervi conto che tali processori risultino parecchio familiari, e in realtà, il motivo è semplice: infatti, essi non sono altro che normalissimi processori Kaby Lake saldati su un interposer LGA2066 e con un piccolo “boost” in frequenze, sia sul fronte del base clock, che delle memorie ufficialmente supportate, portandolo a 2666 MHz.

In cima a questa peculiare lineup, c’è l’i7 7740X, identico al 7700K in specifiche se non per una frequenza base di 4.3 GHz invece che di 4.2 GHz, giusto per delineare una differenza con una CPU uscita 6 mesi prima su una piattaforma decisamente più economica. Il prezzo, tra l’altro, è identico alla controparte LGA1151.

L’i5 7640X è praticamente la stessa cosa: un miglioramento in frequenza di ben 200 MHz rispetto al 7600K, ma tutto il resto rimane invariato, e anche stavolta il prezzo è identico alla versione per LGA1151.

La variazione del TDP è un fattore interessante coi processori Kaby Lake-X, visto che stavolta hanno un valore pari a 112 W invece che i “classici” 91 W di Kaby Lake liscio. Ovviamente, c’è una perdita di efficienza nel momento in cui viene utilizzato un package più largo, ma ciò non significa che il processore in sé utilizzerà più corrente. Piuttosto, lo spazio di manovra ulteriore dato dal TDP più alto potrebbe permettere loro di mantenere frequenze più alte e, al contempo, permettere overclock più spinti. E tutto ciò è stato confermato da mesi di record su record ottenuti sulla piattaforma X299, grazie soprattutto al 7740X.

A questo punto vi starete domandando: che senso hanno queste CPU? Beh, se lo chiedete a me, la risposta è: nessuno. Se invece volete la risposta ufficiale di Intel, essa è: tali CPU permettono di acquistare gradualmente una piattaforma X299, rappresentando un punto d’ingresso nel mondo HEDT. Tale spiegazione fa capire perché Kaby Lake-X non presenti differenze tecnologiche con Kaby Lake su Z270.

L’aggiunta di Kaby Lake-X ha inoltre reso necessario castrare i chip della serie 78xx, visto che Intel si è trovata spalle al muro. Se l’azienda avesse trasportato di pari passo le linee PCIe della serie 6800, mantenendo prezzi competitivi nei confronti delle CPU AMD Ryzen, le vendite di CPU come il 7700K ne avrebbero risentito.

Con KBL-X, la distinzione tra le varie serie di CPU si affievolisce, causando un sovraffollamento tra i 250 e i 400$. La loro aggiunta ha costretto Intel a limitare l’i7 7820X a sole 28 linee, per paura diventasse il processore con il miglior rapporto tra prezzo e prestazioni.

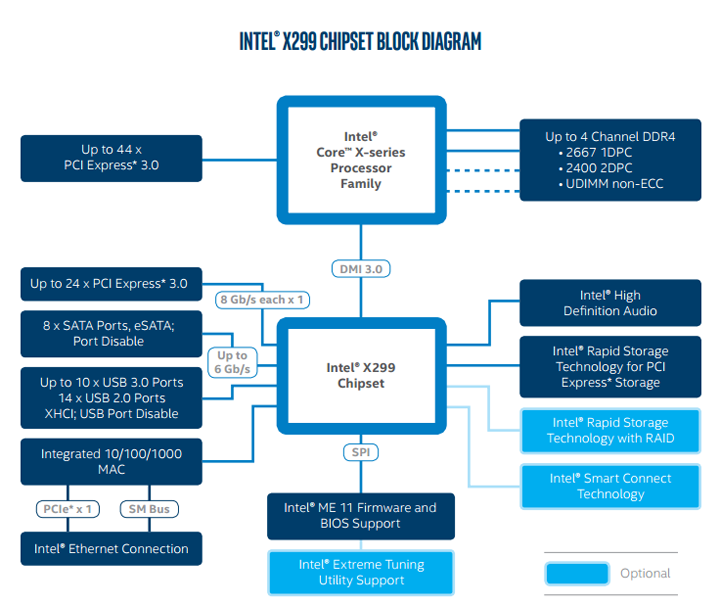

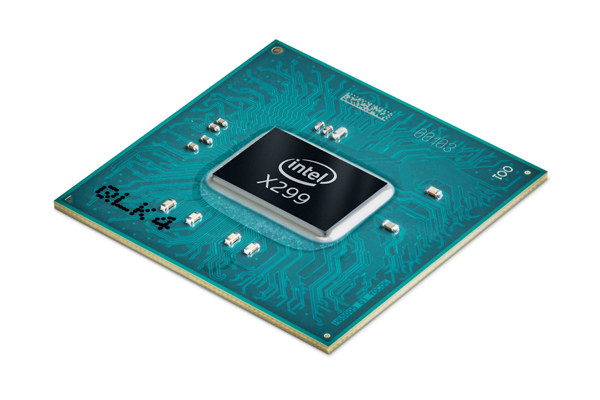

X299: qualcosa di già visto con un nome nuovo–>

Prima di entrare nel dettaglio, è importante tornare indietro nel tempo e discutere X99. Quando fu rilasciato, la domanda era semplice: questo chipset ha più vite di un gatto? Perché con un’attenta analisi, X99 non era altro che X79 con il supporto a U.2, storage su PCIe e tanti altri piccoli dettagli. X99, però, non era al passo coi tempi visto che era legato al protocollo PCIe 2.0 e quindi si sforzava per incorporare svariate interfacce di next-gen per lo storage.

X299 è un po’ differente… prendendo in prestito uno o due “dettagli” dal chipset Z270 di Intel stessa e aggiungendo, infine, una sana dose di linee PCIe collegate alla CPU. Di fatto, guardando fisicamente il PCH, è davvero difficile distinguerlo dall’altro chipset utilizzato per le CPU decisamente meno costose della linea Kaby Lake.

C’è tanto da parlare sul fronte CPU (soprattutto sul fatto che su LGA2066 troviamo le stesse CPU che troviamo su LGA1151), quindi ci soffermeremo, stavolta, sulle capacità di X299. In soldoni, è una sorta di copincolla da Z270, che può essere una cosa positiva ma anche negativa. Da un latro, ci sono significativi upgrade rispetto al poco brillante X99, ma far passare X299 come chipset di fascia alta è un po’ fazioso. Mettiamola così: ribrandizzare Z270 come X299 (tranne qualche differenza di poco conto) e poi chiedere un price premium non farà guadagnare ad Intel alcun amico.

Indipendentemente da quanto questa piattaforma rispecchi Z270, essa rappresenta ancora un significativo upgrade rispetto a X99 visto che adesso – finalmente – c’è stato un movimento verso un’infrastruttura PCIe 3.0 piuttosto che 2.0 dell’anno passato. Sfortunatamente, non c’è ancora il supporto nativo a USB 3.1 o storage su NVMe ma le 24 linee PCIe che partono dal PCH sono più che abbastanza per fornire abbastanza bandwidth ai controller richiesti per funzionalità I/O di alto livello.

Ci sono inoltre 8 porte SATA III native e 10 porte USB 3.0 che dovrebbero fornire abbastanza banda passante per le periferiche connesse e più soluzioni di storage base. Sfortunatamente, nessuna di queste interfaccie è particolarmente votata al futuro, il che lascia capire che questo PCH sia una sorta di transizione tra X99 e qualsiasi altro chipset Intel stia progettando. Forse è per questo che sembra un rebrand di Z270.

Così come con Z270, Intel utilizza la connessione proprietaria DMI 3.0 per collegare PCH e CPU. Quest’interfaccia a 4 linee PCIe consente di avere una connessione doppia rispetto al DMI 2.0 che caratterizzava X99, il che è una buona notizia considerando che ci si aspetta che questa nuova piattaforma tenga il passo con storage high bandwidth. Comunque, ci domandiamo se sia sufficiente ad installare più drive NVMe.

Qualsiasi processore della lineup Skylake-X installato in una scheda madre X299 porta con sé capacità addizionali, ma prima di addentrarci nel discorso, parliamo del layout generale degli slot grafici e del supporto alle memorie. Nella fascia alta, c’è al momento una singola CPU con 44 linee PCIe (7900X, 7920X, 7940X, 7960X e 7980XE) che possono essere configurate in due layout differenti: o due GPU 16x 16x o il potenziale di tenere le schede in 3-way con connessioni 16x 16x 8x. Ciò lascia 4 linee addizionali per connessioni successive come un setup RAID di SSD NVMe direttamente connessi alla CPU tramite la tecnologia VROC(Virtual Raid on CPU) di Intel che è in dirittura di arrivo. Queste CPU supportano memorie quad channel.

I processori da 28 linee PCIe come l’i7 7820X e l’i7 7800X subiscono una differente implementazione a causa della loro singolare allocazione PCIe. Quando due schede grafiche sono installate, le linee PCIe switchano a 16x 8x mentre setup a 3 schede grafiche non sono supportati senza un bridge PCIe che alcune delle schede madri di fascia alta potrebbero avere. Anch’essi supportano memorie in quad channel, come gli i9 precedentemente menzionati.

Infine, c’è Kaby Lake-X con le sue 16 linee PCIe che si comportano esattamente come su Z270. Con una GPU singola installata, la scheda presenta una connessione 16x mentre il secondo slot viene disattivato completamente. Una volta inserita una seconda scheda, uno switch interno divide le linee in un layout 8x 8x. Il supporto alle memorie per questi processori è quantomeno singolare, con le sole configurazioni dual channel ad essere supportate. Ciò significa che la CPU avrà accesso solo agli slot a destra del socket, mentre i 4 a sinistra vengono disattivati.

Galleria fotografica: ASRock X299E-ITX/ac–>

Ecco una serie di immagini che ritraggono la ASRock X299E-ITX/ac:

Qui invece, la sezione di alimentazione della scheda, che consiste in 8 fasi di alimentazione per il processore (6 CPU, 1 VCCIO, 1 VCCSA), tutti Intersil ISL99227 da 60 A, e gestiti da un controller Intersil ISL69138. Ogni coppia di slot di RAM, invece, è gestito da un controller ISL69138 e un singolo VRM Sinopower SM7341H, ognuno capace di erogare 25 A, più che sufficienti per memorie DDR4:

Il dissipatore VRM è piccolissimo, quindi è bene equipaggiarsi con un adeguato sistema di raffreddamento, che sia ad aria o a liquido tramite un monoblock come abbiamo fatto noi.

Configurazione di sistema e metodologia di test–>

La configurazione utilizzata per i test è la seguente:

| CPU | Intel Core i9 7920X |

|---|---|

| Heatsink |

|

| Mainboard | ASRock X299E-ITX/ac |

| RAM | Kingston HyperX Impact SODIMM 32 GB 2400 MHz |

| VGA | Sapphire Radeon RX560 Pulse 4 GB OC |

| Sound Card | – |

| HDD/SSD | Patriot Hellfire 240 GB M.2 NVMe SSD |

| PSU | Seasonic Prime Gold 850 W |

| Case | Streacom BC1 Open Benchtable |

| Monitor |

|

| Keyboard | Cooler Master MasterKeys Pro L GTX Edition |

| Mouse | Razer Naga Hex V2 |

| OS | Windows 10 Pro x64 Fall Creators Update |

Benchmark sintetici:

- SuperPI 1.5 mod XS 1M e 32M

- WPrime 1.55 32M e 1024M

- Cinebench R11.5

- Cinebench R15

- AIDA64 Photoworxx

- AIDA64 ZLib

- AIDA64 AES

- AIDA64 Hash

- AIDA64 VP8

- AIDA64 SinJulia

Benchmark grafici:

- Ashes of the Singularity, preset Crazy, 1080p, benchmark CPU Focused (DX12)

- 3DMark Fire Strike (DX11)

- 3DMark Time Spy (DX12)

Benchmark sintetici: AIDA64–>

AIDA64 è uno strumento di analisi, diagnostica e benchmarking per sistemi Windows (e più recentemente, Android), che dispone di una vastissima suite di benchmark e che è diventato, nel tempo, un software di riferimento tra utenti e professionisti per il moitoraggio e il confronto di tutto l’hardware all’interno del proprio PC.

CPU Photoworxx

Questo benchmark esegue diverse operazioni comuni utilizzate durante il fotoritocco. Per la precisione, esegue un numero di operazioni di modifica su un’immagine RGB molto larga.

Questo benchmark stressa le unità SIMD della CPU e il sottosistema delle RAM. CPU Photoworks usa laddove presenti le librerie di istruzioni x87, MMX, MMX+, 3DNow!, 3DNow!+, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4A, AVX, AVX2 e XOP e trae beneficio di NUMA, HyperThreading, sistemi multiprocessore e multicore.

CPU ZLib Benchmark

Questo benchmark integer misura le prestazioni combinate di CPU e memorie tramite la libreria di compressione open source ZLib. Il test CPU ZLib utilizza solo le istruzioni base x86 ma ciononostante è un buon indicatore delle prestazioni generali del sistema.

CPU AES Benchmark

Questo benchmark misura le prestazioni della CPU utilizzando la crittografia dati AES (Advanced Encryption Standard). In crittografia, AES è uno standard di crittaggio a chiave simmetrica, ed è utilizzato in svarati strumenti di compressione come 7-zip, WinRAR, WinZIP e anche in soluzioni di encrypting come BitLocker (Windows), FileVault (Mac OSX) e TrueCrypt (open source). Il test AES Benchmark usa le appropriate istruzioni x86, MMX e SSE 4.1, ed è accelerato a livello hardware su processori abilitati tramite il set di istruzioni AES-NI. Questo test rileva e sfrutta HyperThreading, sistemi multiprocessore e multicore.

CPU Hash Benchmark

Questo benchmark misura le prestazioni CPU utilizzando l’algoritmo di hashing SHA1 definito nella FIPSPS 180-3. Il codice dietro questo benchmark è compilato in Assembly, e più importante, utilizza librerie di istruzioni MMX, MMX+, SSE, SSE2, SSSE3 e AVX, con prestazioni superiori su processori che supportano tali instruction sets.e on supporting processors.

FPU VP8 / SinJulia Benchmarks

Il benchmark di AIDA FPU VP8 misura le prestazioni di compressione video utilizzando il codec di Google VP8 (utilizzato per i file WebM) aggiornato alla versione 0.9.5 e stressa l’FPU (Floating Point Unit) della CPU. Il test codifica fotogrammi video dalla risoluzione di 1280×720 in 1 pass ad un bitrate di 8 Mbps con impostazioni di qualità massima. Il contenuto dei fotogrammi viene poi generato dal modulo FPU Julia. Il codice che gestisce questo benchmark utilizza librerie MMX, SSE2 e SSSE3. SinJulia, invece, misura le prestazioni in floating point a precisione estesa (conosciuta anche come 80-bit) tramite il calcolo di un singolo fotogrammi di un frattale “Julia” modificato. Il codice di questo benchmark è scritto in Assembly, e utilizza istruzioni trigonometriche ed esponenziali x87.

Benchmark sintetici 2D: SuperPI e WPrime–>

SuperPI

Un metodo tradizionale per verificare le prestazioni del proprio PC è utilizzare SuperPI mod 1.5 XS: il programma si occupa di calcolare dalle 16k ai 32M di cifre dopo la virgola del π, con una scalabilità clock per clock davvero sorprendente per un programma creato nel 1995. Il programma calcola l’efficienza single-threaded piuttosto che quella multithreaded:

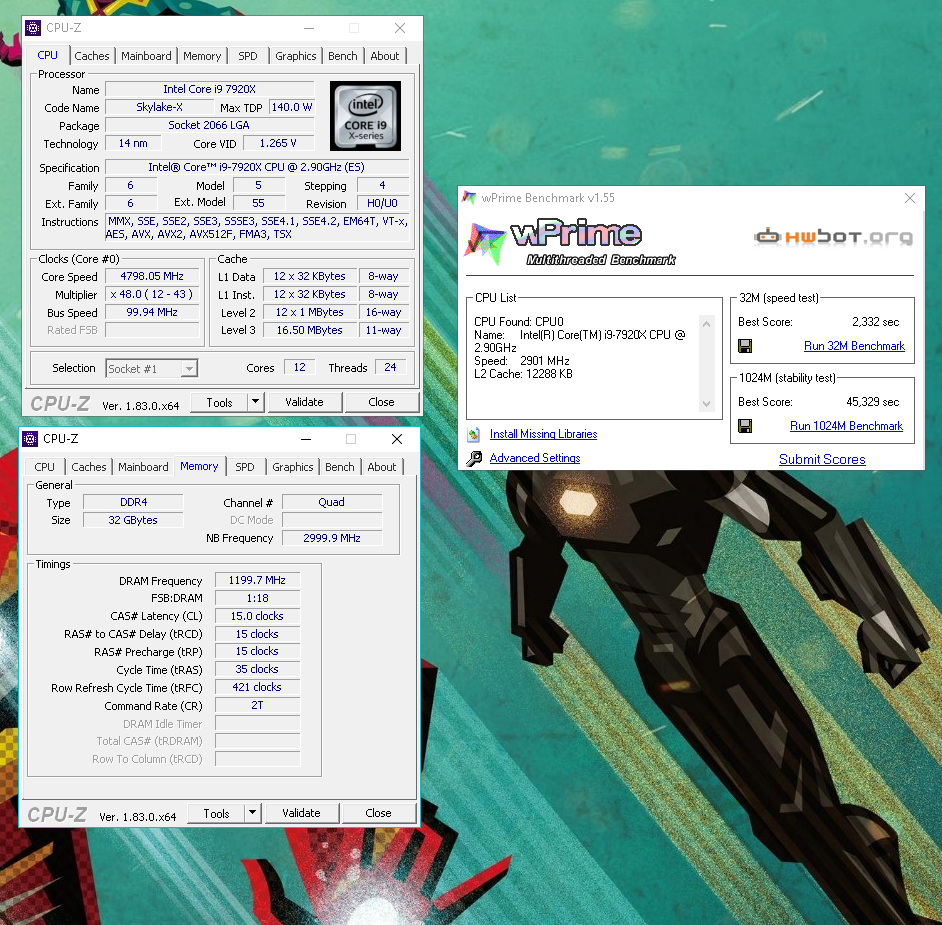

WPrime

Insieme al calcolo delle cifre dopo la virgola del π, un altro metodo valido per verificare le performance del proprio PC è utilizzare WPrime, da noi usato nella versione 1.55 (la stessa valida per i benchmark di HWBot), che consente di trovare dai 32M ai 1024M di numeri primi. Il programma scala enormemente in presenza di CPU multi-core, rappresentando un valido benchmark per il calcolo dell’efficienza multithreaded:

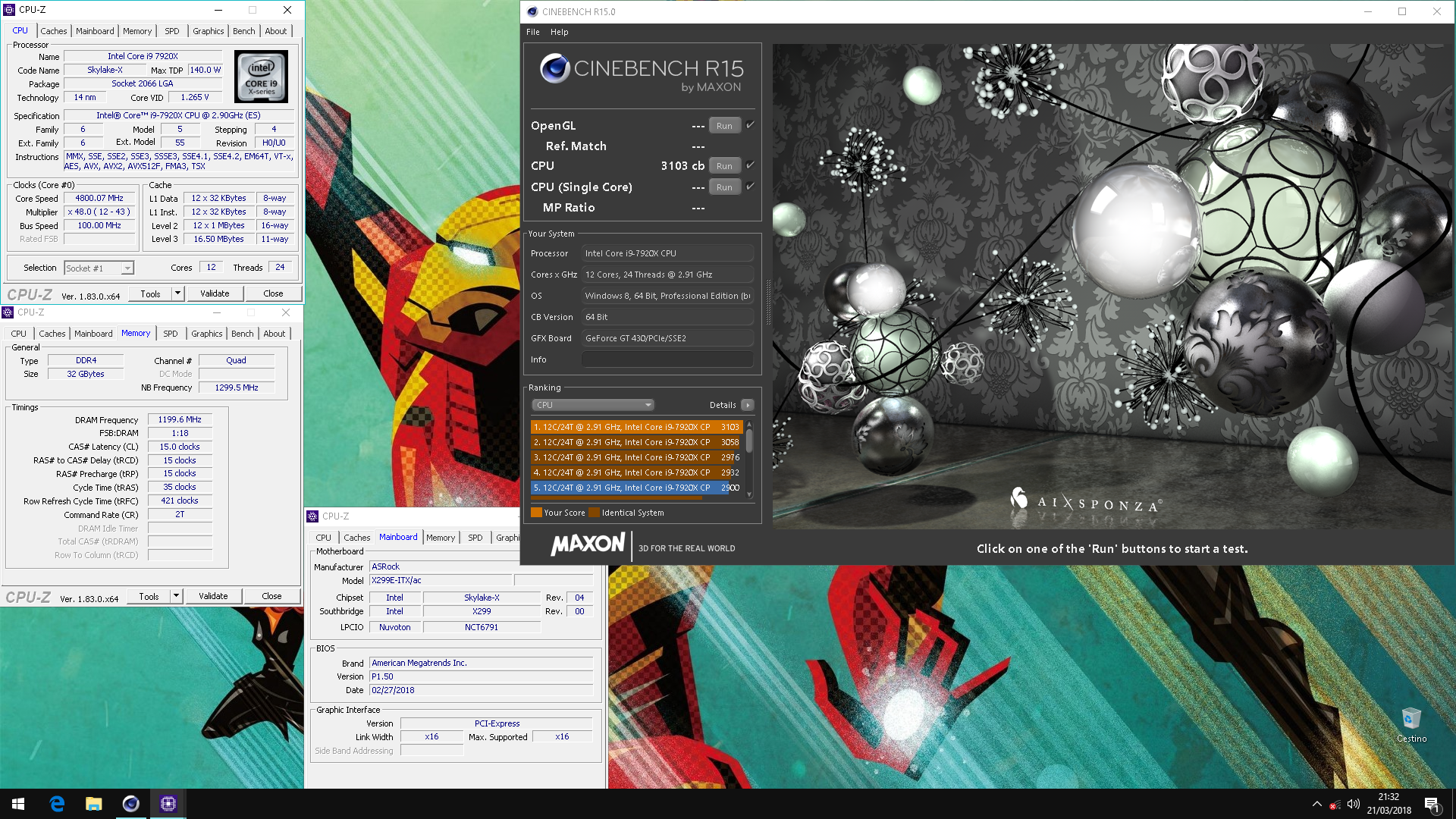

Benchmark sintetici: Cinebench R11.5 e Cinebench R15–>

Cinebench R11.5 e R15

Come da tradizione (e in questo caso particolare, utilizzarli è obbligatorio, come vedrete), fanno capolino tra i benchmark con cui testiamo le prestazioni di un sistema anche le ultime due release di Cinebench, rispettivamente la R11.5 e la R15. Entrambi i test utilizzano un approccio simile di testing: i benchmark utilizzano svariati algoritmi per stressare tutti i core disponibili per renderizzare una scena 3D fotorealistica nel minor tempo possibile. In particolare, con il benchmark nella versione R15, la scena del test contiene approssimativamente 2000 oggetti contenenti più di 300’000 poligoni totali, e usa riflessi sia definiti che sfocati, ombre e luci a zona, shaders procedurali, antialiasing e tanto altro ancora. Questo benchmark può effettuare misurazioni fino ad un massimo di 64 threads, con il risultato che viene fornito in punti (Points): ovviamente, più punti totalizzate, più potente sarà il vostro sistema:

Benchmark 3D: 3DMark, Ashes of the Singularity–>

3DMark Fire Strike e Time Spy

In concomitanza con il lancio di Windows 8, Futuremark ha lanciato il nuovo 3DMark, chiamato appunto 3DMark, senza alcun numero riconoscitivo, a segnare la forte integrazione che ha con qualsiasi sistema, da Android a Windows a iOS a OSX, dando per la prima volta la possibilità di paragonare le prestazioni su smartphone e PC fisso in maniera schematizzata e professionale. Il benchmark dispone di svariati test, di cui utilizziamo i più intensivi per mettere alla prova le schede video.

Tra questi, il più impegnativo è il Fire Strike, che spinge la tessellazione a livelli davvero elevati, e che “vanta” due versioni ancora più spinte: Extreme (con scene pre-renderizzate a 2560×1440) ed Ultra (scene pre-renderizzate a 3840×2160, ovvero 4K). Purtroppo, a nostra disposizione

Recentemente, invece, è stato introdotto il benchmark Time Spy, che testa le prestazioni delle GPU sfruttando le nuove API Microsoft DirectX 12, con scene pre-renderizzate a 2560×1440:

[

Ashes of the Singularity

Ashes of the Singularity è quello che Stardock (la software house creatrice del gioco) definisce come un gioco strategico di warfare planetario, e con le sue mappe enormi e le migliaia di unità a schermo durante i combattimenti full-scale, non si può far altro che dare ragione all’azienda.

Ciò che viene spesso associato ad Ashes è l’incredibile onere che applica ai sistemi grafici (e non solo, il gioco è famelico di core e GHz), tramite l’utilizzo di DirectX 11 e 12. Il preset Crazy è in grado di mettere in ginocchio qualsiasi GPU in commercio già alla risoluzione Full HD. Il gioco si avvale del supporto alle tecnologie AMD, prendendo spunto dal motore grafico Nitrous utilizzato in uno dei primi benchmark per Mantle, Star Swarm:

Overclock: come si comporta la XE–>

Nonostante le compatte dimensioni, quando si è trattato di spingere la CPU sulla ASRock X299E-ITX/ac, la piccola scheda non si è certo tirata indietro. Dopo alcune ore passate a trovare un “massimo” overclock, siamo riusciti a spingere il nostro 7920X a ben 4.8 GHz con “soli” 1.265v (ricordando che 1.25v è il massimo voltaggio consigliato per non avere degradation su breve o lungo termine) portando a termine due tra più intensi benchmark multithreaded, ovvero Cinebench R15 e WPrime 1024M:

Con un punteggio di ben 3103 punti, lo score presenta un aumento di circa il 26% rispetto a quello segnato a default (con la CPU che boosta a 3.8 GHz in caso di task che occupino tutti i thread), e questo senza voler spingere sulle memorie o sulla mesh frequency (anche perché, lato RAM, siamo stati limitati dalle memorie Kingston a soli 2400 MHz). Con un kit ad alte prestazioni come quello di G.Skill a 3800 MHz o quello di Corsair a 4000 MHz (in formato SODIMM), non oso immaginare che livello di prestazioni fosse possibile raggiungere.

Ecco WPrime con il test a 1024M cifre:

Ignorando lo score 32M (che richiede tante ottimizzazioni, oltre alla potenza bruta), con lo “stability test” 1024M siamo riusciti ad ottenere un tempo finale di poco superiore ai 45 secondi, migliorando enormemente dai 56.6 secondi delle impostazioni standard.

Questi test, oltre ad essere davvero esosi in termini di requisiti di stabilità, pesano davvero tanto sulla sezione di alimentazione, soprattutto con un processore “power-hungry” come il nostro 7920X. Ciò permette di garantire alla scheda il corretto funzionamento anche con processori di fascia superiore, come il mostruoso 7980XE.

Considerazioni finali–>

[conclusione]

[titolo]Design, qualità costruttiva e software[/titolo]

Anche se di piccole dimensioni, la X299E-ITX/ac è una scheda che ha un’esagerata densità di componenti e materiali, permettendo di creare un sistema dalla potenza infinita in davvero poco spazio. Pensate, potreste creare una macchina ITX basata su questa scheda madre ed un processore 7980XE a 18 core. La gestione delle linee PCIe, visto il supporto a CPU Core i7 e i9 78xx e 79xx da 28 o 44 linee, è gestita nel migliore dei modi, visto che vengono messi a disposizione 3 slot M.2, di cui due sul retro della scheda. Tale sistema è stato già visto su altre schede dell’azienda (sempre ITX), ma mai due insieme. Davvero interessante.

La sezione di alimentazione a 8 fasi da 60 A poi, permette di spingere qualsiasi processore vi passi per la testa, sia esso un modesto 7800X o un mastodontico 7980XE, a patto però di raffreddare adeguatamente i VRM, compito facilmente ottenibile acquistando un monoblock come quello utilizzato nei nostri test (il Bitspower ASRX299EI) e raffreddando a liquido il sistema, cosa che comunque consigliamo a prescindere quando si parla di Intel Skylake-X.

Il software permette di gestire senza problemi la velocità delle ventole collegate, l’overclock e i voltaggi, non presentando problemi con l’ultima versione di Windows 10 (attualmente, la build 1709).

Niente RGB integrato, ma difficilmente con tale affollamento di hardware in così poco spazio riuscireste comunque a godervelo. Se volete, è presente comunque un header RGB.

[voto=”10″]

[/conclusione]

[conclusione]

[titolo]Performance e overclock[/titolo]

Assurdo ma vero, nonostante l’utilizzo di RAM dalla velocità di soli 2400 MHz e latenze da JEDEC (praticamente la peggior situazione possibile), la scheda madre è riuscita a far funzionare il 7920X ad un’efficienza davvero elevata, scontrandosi direttamente con altre schede madri della stessa azienda ma spinte da memorie a ben 3600 MHz.

Ciò lascia capire come le dimensioni compatte, e la vicinanza degli slot SODIMM al socket LGA2066, favoriscano la velocità della piattaforma, spingendo al limite le prestazioni ottenute.

Anche in overclock, la scheda è stata magnifica, con una frequenza massima ottenibile dal nostro sistema (dotato sì di un sistema a liquido custom, ma con radiatore da soli 240 mm) di ben 4.8 GHz in piena stabilità e tranquillità, superando due tra i più famelici benchmark multithreaded in circolazione, ovvero Cinebench R15 e WPrime con queue da 1024 M cifre.

[voto=”10″]

[/conclusione]

[conclusione]

[titolo]Compatibilità e connettività[/titolo]

Nonostante le dimensioni compatte della X299E-ITX/ac, troviamo a disposizione dell’utente ben 3 slot M.2 4x, 6 porte SATA, una discreta dotazione di porte USB 3.1 (2 delle quali Gen2), un header USB 3.0, WiFi 802.11 ac con una velocità di 866 Mbps insieme a Bluetooth v4.2, ed infine 2 porte Gigabit Ethernet mosse da chip Intel, un I219 ed un I211, i più affidabili e veloci in circolazione, permettendo quindi di creare, volendo, una workstation davvero compatta.

È possibile installare fino a 64 GB o fino ad un massimo di 4000 MHz, anche se i moduli SODIMM sono particolarmente costosi, ancor più di quelli tradizionali, già inflazionati a causa della carenza di NAND Flash.

[voto=”9″]

[/conclusione]

[conclusione]

[titolo]Prezzo[/titolo]

Il prezzo di una scheda madre ITX su piattaforma X299, ahimè, è abbastanza salato, con un costo di circa 460 € su Amazon. C’è da dire però che in quanto a qualità delle componenti, potenzialità, prestazioni sia a default che in overclock, questa scheda è avanti a moltre alte soluzioni anche dello stesso prezzo, anche di ASRock stessa.

Sicuro è che le piattaforme ITX hanno sempre un prezzo più alto, visto che richiedono più ricerca e sviluppo per non avere compromessi, come in questo caso, quindi magari non è un prezzo giustificabile al 100%, ma comunque comprensibile.

Come al solito, vi invitiamo ad acquistare presso i rivenditori ufficiali ASRock, in quanto pur presentando un prezzo superiore ai VAT Player (coloro che evadono l’iva tramite meccanismi al limite della legalità), forniscono supporto post-vendita/RMA, cosa che suddetti rivenditori non ufficiali non garantiscono.

[voto=”8″]

[/conclusione]

Insomma, con tanto concentrato di tecnologia, la ASRock X299E-ITX/ac è una scheda madre compatta, completa, efficiente e con delle enormi potenzialità nascoste, consentendo di raggiungere overclock spinti anche con CPU affamate come le Intel Skylake-X High Core Count. Sfortunatamente, il prezzo è davvero salato, e ciò penalizza non poco coloro che vogliono assemblare un PC compatto e ad alte prestazioni, magari optando per una CPU più modesta ma comunque di tutto rispetto. Diamo alla scheda oggi recensita il nostro Hardware Platinum Award, insieme al Best Design Award:

|

|

Per oggi è tutto, ringraziamo ASRock per il sample oggi recensito.

Per leggere ogni settimana nuove recensioni seguiteci sui nostri social networks:

La recensione

ASRock X299E-ITX/ac

La ASRock X299E-ITX/ac è una mainboard compatta, completa e capace di un'efficienza e di overclock incredibili, soprattutto vista la taglia ridotta. Avere tutto in un package così piccolo, però, risente di un prezzo particolarmente salato.

Pro

- Davvero tantissime features in pochissimo spazio

- Sezione di alimentazione impressionante per una scheda mini ITX

- Capacità in overclock al pari di schede full-format

Contro

- Prezzo salato

- Utilizza SODIMM invece di tradizionali DIMM

ASRock X299E-ITX/ac Prezzi

Raccogliamo informazioni da vari negozi per indicare il prezzo migliore

Discussione su post